내일의 전통, 오늘의 관객을 만나다

월간국립극장

-

내일의 전통 SPOTLIGHT 더보기

-

무대, 탐미 STAGES 더보기

- 미리보기, 하나 - 국립극장 기획공연 <나는 재미있는 낙타예요> 구음과 판소리가 펼쳐낼 감각의 스펙트럼

- 미리보기, 둘 - 가치 만드는 국립극장 국립창극단 <작창가 프로젝트> 시연회 판소리를 위한 헌정곡

- 미리보기, 셋 - 국립무용단 <묵향> 고전으로 꽃피운 명작

- 미리보기, 넷 - 국립국악관현악단 <2023 윈터 콘서트> 색다른 만남

- 미리보기, 다섯 - 파크컴퍼니 <고도를 기다리며> 저녁의 게임, 기다림의 규칙

- 미리보기, 여섯 - 국립극장 기획공연 <세종의 노래 : 월인천강지곡> 세 가지 시선: 거장들의 만남

- 미리보기, 일곱 - 국립극장 <송년판소리> 세말에도 덩실덩실

-

안목의 성장 INSIGHT 더보기

-

극장 속으로 INTO THEATER 더보기

미리보기

셋

창단 초기부터 한국 전통춤을 기반으로 현대적, 즉 동시대적 공연 작품 창작을 목표로 삼았고,

그 안에서 단체의 정체성을 꾸준히 확립해 왔다.

2013년 12월, 그 정체성을 대변할 만한 작품이 탄생했으니 바로 <묵향>이다.

매진 행렬이 입증한 성공작

<묵향>은 초연 당시 공연계에서 큰 반향을 일으켰고, 2019년까지 7년간 매년 무대에 올랐다. 단체를 대표해 재연을 반복하는 일명 ‘레퍼토리’로 등극했다. 국내외에서 총 40여 회 공연했는데 매년 회를 거듭할수록 인기가 꺾이기는커녕 관객층이 더욱 두터워졌다. 2015년 일본 오사카 NHK홀 공연을 시작으로, 2016년 홍콩예술축제 등 아시아권의 주요 무대는 물론 프랑스를 비롯한 유럽에서 끊임없는 러브콜을 받았고, 지난 10월 캐나다와 미국 존 F. 케네디 센터까지 섭렵하면서 전 세계 무대를 누볐다. 공연마다 입장권은 매진이었다. 그 결과로 드디어 4년 만에 국내 관객과 다시 만난다. 연극이나 뮤지컬처럼 장기 공연이 가능할 만큼 일반 대중의 관심을 끌지 못하는 무용계에서 한국무용 작품이 오롯이 관객의 요청으로 재공연하는 경우는 매우 이례적이다.

2013년 <묵향> 초연

2013년 <묵향> 초연

기본은 지키되 극도로 세련되게

<묵향>의 성공 중심엔 패션디자이너 정구호가 있다. 그는 영화 미술감독, 전시·공간 기획자로 활동하면서 여러 예술 장르와 엔터테인먼트 산업에서 ‘아트디렉터’로 활동해 왔다. 근래엔 맡은 일을 좀 더 구체적으로 설명하는 ‘크리에이티브 디렉터’라는 호칭을 쓰고 있는데 이렇듯 공연계에서는 흔히 볼 수 없는 직함이 붙는 이유는 한 개의 프로젝트에서 그의 역할이 여럿이고 다양하다는 데 있다. 무용 작품의 경우 무대·의상·조명·소품 등의 디자인은 물론 연출까지 도맡는다. 동작을 짜는 ‘안무’를 제외한 모든 영역을 아우른다.

2022년 캐나다 오타와에서 열린 <묵향> 공연

2022년 캐나다 오타와에서 열린 <묵향> 공연

정구호는 패션계 데뷔 이전인 뉴욕 유학 시절, 안무가와의 인연으로 무용 작품을 만드는 데 일조하면서 예술혼을 키우기 시작했고, 본격적인 공연예술 제작 참여는 현대무용가 안성수의 안무작에서 디자인과 연출을 맡으면서부터였다. 국립발레단 <포이즈>(2012)에서는 발레, 국립무용단 <단>(2013)에서는 한국무용을 컨템퍼러리댄스로 만드는 데 주력했다면 한국 전통춤 본연의 모습대로 작품을 만든 것은 <묵향>이 처음이었다. 당시 국립무용단 예술감독이던 윤성주가 안무를 맡았고, 그 결과는 획기적이었다.

<단> 제작 당시 국립무용단원이 연습실에서 한국무용 기본 동작으로 ‘몸풀기’를 하는 모습에서 영감을 받아 구상했다고 하는데, 전통이 전통의 틀을 벗지 않고도 얼마나 세련되고 현대적으로 재탄생할 수 있는지 증명했다. 동작이나 표현에 변형이 없는 전통 그대로의 춤 언어지만, 그것을 둘러싼 의상과 무대의 독창적 디자인만으로 새로이 탄생했고, 절제와 재배치 등의 연출 기법만으로도 춤이 최고조로 돋보였다. 이러한 창작 콘셉트는 연이어 국립무용단과 함께한 <향연>(2015)에서 진가를 드러냈다.

2013년 초연 당시 연출은 맡은 정구호와 안무를 맡은 윤성주

2013년 초연 당시 연출은 맡은 정구호와 안무를 맡은 윤성주

전통의 깊은 곳에서 발견한 현대 감각

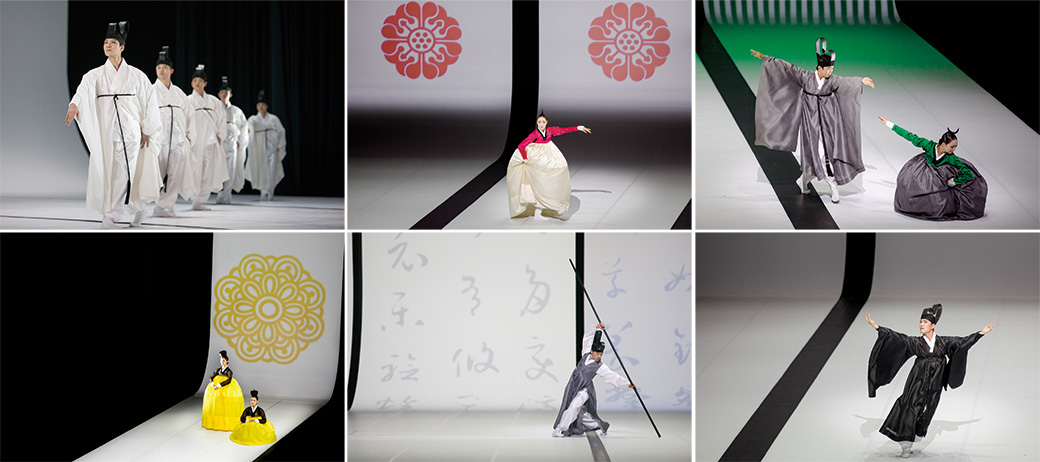

<묵향>의 막이 오르면 거문고와 콘트라베이스의 조우가 만들어내는 중후한 선율에 맞춰 흰 장삼 자락을 휘날리며 선비들이 등장한다. 무대 뒤편을 감싸 흐르는 네 개의 흰 막을 화선지 삼아 위엄 있고 우아한 동작으로 수묵화를 그려나간다. 백색의 서무(프롤로그)다. 이어 사계절을 표현한 매·란·국·죽 장면이 화려한 색채로 펼쳐지고, 마지막 종무(에필로그)는 흑색으로 마무리한다. 무용수의 움직임을 감상하기도 전에 눈앞에 펼쳐지는 이미지만으로도 최첨단의 현대적 감각에 빠져든다. 숨 막힐 정도로 섬세한 색감과 간결한 디자인이 더할 나위 없이 세련되고 압도적이기 때문이다.

윤성주의 춤 동작은 ‘정중동’의 절제미에 초점을 두었다. 한국 춤의 가장 중요한 기본 ‘호흡’은 한 치의 흐트러짐이 없고, 단지 공기 중에 치켜든 손놀림과 발놀림이 예사롭지 않다. 호흡을 거스르지 않는 범위 내에서 멋스럽게 ‘꾸밈새’를 가미한 것인데 그조차 기본에 충실했다.

이렇듯 전통에서 벗어나지 않으려고 원칙을 지켰다면 무엇이 획기적이라는 것인가. 그 단초는 한복의 총체적 변형에 있었다. 여성 무용수 의상을 예로 들자면 저고리를 짧게 잘라 하체가 길어 보이게 했고, 소매의 둥근 선을 거의 없애 어깨에서 손끝까지 이어지는 하나의 긴 선을 만들었다. 또한 치마 속에 3단의 페티코트를 넣어 불룩한 곡선을 연출하면서 치마를 극도로 부각했다. 18세기 서양 복식에 등장하는 파니에Pannier가 허리 양옆을 부풀렸다면 이는 가슴선부터 사방을 에둘러 더욱 강조한 셈이다. 또한 과장되게 큰 족두리와 첩지는 머리를 더욱 작아 보이게 했다.

초연 당시 이런 획기적 디자인에 가려 춤동작이 보이지 않았던 것도 사실이다. “정구호의 패션쇼에 춤이 이용됐다”는 혹평도 있었다. 그러나 공연을 반복하면서 전체적 이미지와 콘셉트가 보이기 시작했다. 무용수들도 새롭고 낯선 의상에 적응했고, 의상을 신체의 일부처럼 자유자재로 다뤘다. 그러니 회를 거듭할수록 주로 중장년층이던 관객 연령대가 20~30대 젊은 층까지 넓게 확산됐고, <묵향>의 인기는 오를 수밖에 없었다.

‘서무·매·란·국·죽·종무’로 이어지는 <묵향> 각 장별 이미지

‘서무·매·란·국·죽·종무’로 이어지는 <묵향> 각 장별 이미지

리옹의 밤하늘 수놓은 초록 방석

드디어 <묵향>이 명작으로서 세계적으로 인정받은 날이 왔다. 2016년 6월 프랑스 리옹 공연에서였다. 70년 전통의 프랑스에서 가장 오래된 축제 ‘푸르비에르의 밤’에 초대받았는데 일본과 홍콩에 이은 세 번째 해외 공연이었다. 현지에서는 공연 전부터 축제 역사를 통틀어 한국 단체가 처음 초대를 받은 만큼 기대 이상의 관심을 보였다. 더욱이 한류 열풍에 힘입어 대중문화와는 또 다른 결의 전통을 감상하기 위해 유네스코 세계문화유산에 등재된 2천 년 역사의 야외 대극장에 3천 명 이상의 관객이 모였다.

공연은 대성공이었다. 하필 공연 시작부터 뿌리기 시작한 굵은 빗발에도 불구하고 한 명도 자리를 뜨지 않고 끝까지 감상할 정도로 몰입도가 높았다. 공연이 끝나자 까다롭기로 유명한 프랑스 관객의 입에서 예술적 완성도를 가늠하는 단어 ‘피네스(섬세함)’와 함께 극찬이 쏟아졌다. 공연이 마음에 들면 깔고 있던 초록색 방석을 무대 위로 날리는 오랜 축제 풍습대로 그날 밤 관객은 박수갈채와 함께 빗줄기를 뚫고 밤하늘 높이 오랫동안 초록 방석을 날렸다.

운 좋게도 감격의 순간을 현장에서 목격할 수 있었다. 그날의 감상은 지금도 생생하다. 처음부터 프로시니엄 무대가 아닌 로마식 야외무대를 겨냥하고 제작한 것이 아닌가 싶을 정도로 초연 후 3년 만에 만난 <묵향>은 완성작으로 거듭나 있었다. 더욱이 단기간에 세계 진출이 이루어진 점도 놀라웠고, 하나의 명작으로 완성되기까지 최선을 다한 출연진과 제작진의 노고가 경이로웠다.

‘찰나의 예술’인 공연예술은 공연 횟수가 많아질수록 완성도가 높아진다. 연출상의 디테일을 수정하거나 구성을 손보면서 단점을 보완하기도 하지만 이를 실연하는 출연진도 표현이 익숙해지고 마음의 여유가 생기기 때문이다. 하지만 모든 작품이 시간이 지나 재연을 거듭한다고 명작으로 거듭나지는 않는다. 처음부터 좋은 재료와 훌륭한 레시피로 잘 만들어진 작품이어야 가능하다. 그런 점에서 <묵향>은 시대를 앞선 ‘명작’으로 태어나 무용단의 대표 ‘레퍼토리’로 인정받았고, 이제 시대를 초월한 ‘고전’으로 거듭나는 것은 아닌지, 오랜만의 재연에 귀추가 주목된다.

2016년 프랑스 리옹에서 열린 <묵향> 공연

2016년 프랑스 리옹에서 열린 <묵향> 공연

월간지 '월간 국립극장' 뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독은 홈페이지 회원 가입 시 신청 가능하며, 다양한 국립극장 소식을 함께 받아보실 수 있습니다.

또는 카카오톡 채널을 통해 편리하게 '월간 국립극장' 뉴스레터를 받아보세요.

※회원가입 시 이메일 수신 동의 필요 (기존회원인 경우 회원정보수정 > 고객서비스 > 메일링 수신 동의 선택)